サステナビリティ 健康経営の取り組み

健康経営宣言

健康経営方針

社長の宣言に基づき、以下の方針に従い、各種施策を展開してまいります。

- ■社員一人ひとりが尊重され、喜びを共有し合い、安心して活き活きと働けるような職場を整備します。(職場の健康)

- ■内勤、現場、海外勤務者を含め、誰ひとり取り残さず社員全員の健康を目指します。(全員参加の健康)

- ■協力業者、顧客など外部のステークホルダーへも健康への取組みを波及させるよう努めます。(社会の健康)

- ■取り組みの成果を測定し、評価し、内容を見直して継続的に改善していきます。(さらなる健康)

- ■産業医や健康保険組合と連携して心身の健康に資する各種取り組みを実施し、身体・精神の両面において社員やその家族の健康を促進します。(こころとからだの健康)

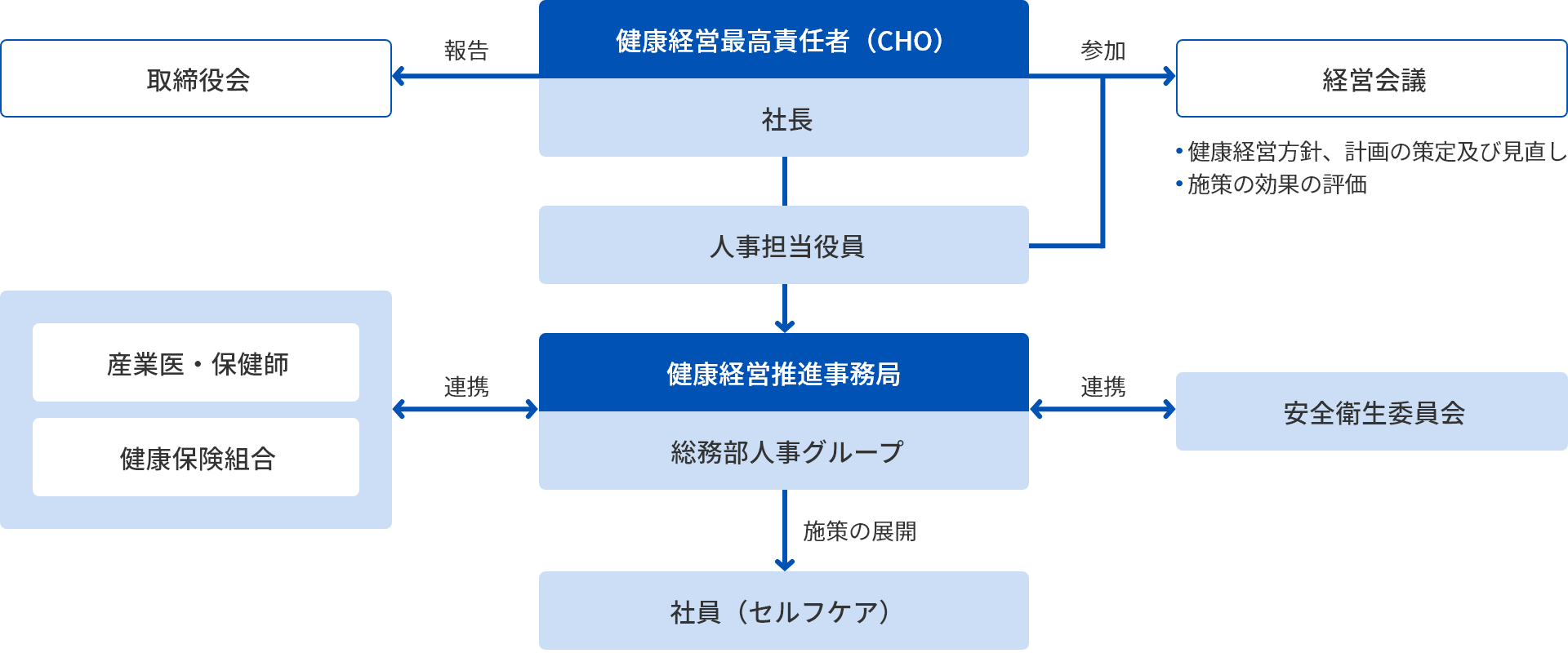

推進体制

社長が健康経営最高責任者(CHO)となり、健康経営推進事務局である総務部人事グループを核に、産業医・保健師、健康保険組合、安全衛生委員会をはじめとした社内外各所と連携して、健康経営を全社的に推進します。

できます

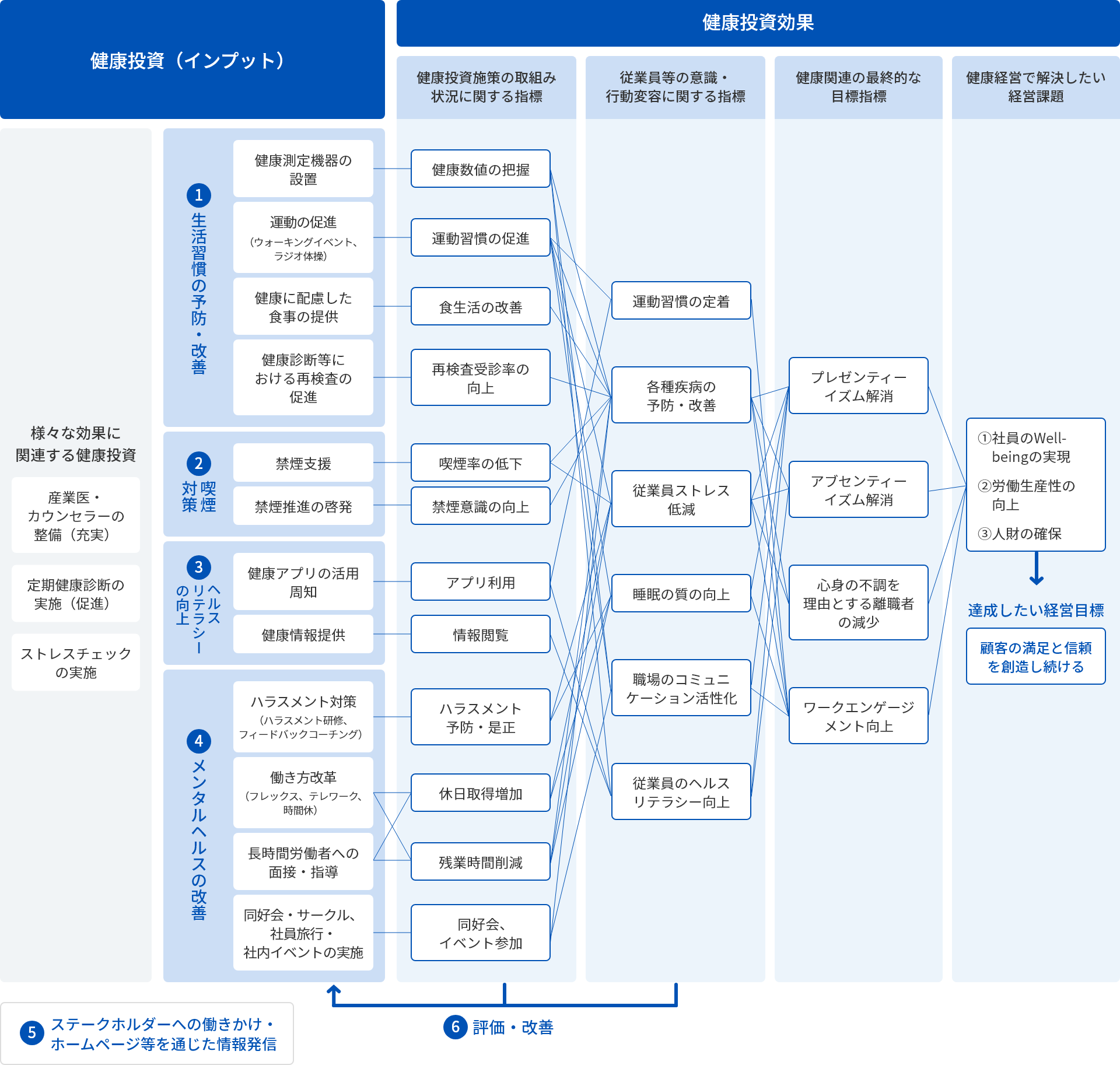

重点領域および実施施策

健康経営方針や当社の健康課題を踏まえて重点領域を設定し、領域ごとの施策を実施してまいります。

重点領域1 生活習慣病の予防・改善 <こころとからだの健康>

身体面の健康、すなわち疾病の予防と改善は健康促進の基礎となる部分です。当社では特に生活習慣にかかわる病気の予防と改善を重点領域と位置づけて、健康保険組合が実施する特定健康診査等の分析結果から優先して取り組むべき課題を抽出し、以下のような施策を通して改善に取り組みます。

野菜摂取量の測定<ベジチェック>

「ベジチェック」を利用して、全国各拠点で推定野菜摂取量の測定会を実施しております。「ベジチェック」は、手のひらをセンサーに当てるだけで、簡単に推定野菜摂取量を見える化できる機器です。測定した社員からは、「自分の健康状態を知ることができて良かった」、「今後の食生活改善に対するモチベーションが高まった」などの前向きな感想が多く聞かれました。初めてベジチェックを受ける社員も多く、自分の結果に驚いたり、がっかりした様子もありましたが、これを機に、栄養士や保健師からのアドバイスに真剣に耳を傾けたり、意識して野菜を食べるようになったという社員も多く見られました。

土健保のウォーキングイベント<みんなで歩活(あるかつ)>

全国土木建築国民健康保険組合が毎年2回、春と秋に開催しているウォーキングイベント「みんなで歩活」に参加しています。参加者同士で励まし合いながら無理なく運動ができたほか、2023年秋に参加した「みんなで歩活」では、当社社員によるチームが見事2位に入賞しました。

運動会<青藍祭>

日頃の運動不足を解消するため、東京地区で、スポーツ大会「青藍祭」を開催しております。関東地区の役職員とその家族など約100人が参加し、玉入れや障害物競争などの種目に奮闘していました。今後も、社員の運動を促すため、定期的に開催していきます。

置き型社食を活用した食生活の支援<オフィスおかん>

外出不要でオフィス完結できるランチとして、運用も簡単な置くだけ社食を導入しています。管理栄養士が働く人のためを想った栄養バランスの良いお食事を提供してくれています。自発的に栄養素を意識した食事を心がけて貰えるよう、積極的な利用を呼びかけていきます。

重点領域2 喫煙対策 <こころとからだの健康>

生活習慣の中でも、喫煙対策は特に重要と捉え、重点領域として設定しています。社員の禁煙のサポートや啓発など、喫煙率を低下させるための取り組みを行います。また、改正健康増進法に従い、受動喫煙防止を徹底します。

禁煙促進

世界禁煙デーに合わせて禁煙キャンペーンを実施し、禁煙の意思がある社員や、過去に禁煙に断念した社員などに対して会社からの働きかけや禁煙の支援を行っています。また、禁煙のリスクを周知し、喫煙者の気持ちに寄り添いながら禁煙促進を啓発していきます。

2025年1月1日より、「就業時間内禁煙及び施設内完全禁煙」とすることを決定しております。今後は、禁煙セミナーを定期的に開催するなど、禁煙促進に向けて取り組みを強化していきます。

重点領域3 ヘルスリテラシーの向上 <こころとからだの健康>

社員一人ひとりが適切なセルフケアを行うためには、健康に関する正しい知識を持ち、それを活用する力を持つことが必要不可欠です。このために、健康保険組合等のリソースを活用して社員に健康情報を提供し、社員のヘルスリテラシーを向上させます。ヘルスリテラシーの向上はまた、個人の健康への意識の向上にもつながることが期待されます。

社内誌での健康情報の提供

社員向けの広報誌や社内ポータルの専用コーナーにて、禁煙や飲酒、口腔ケアなどの健康に関する情報提供を行ったり、栄養に関する簡単なe-ラーニングを実施し、社員の健康に対する意識の向上を図っています。

重点領域4 メンタルヘルスの改善

<こころとからだの健康><職場の健康>

心の健康と身体の健康は互いに密接に関連し合っており、いずれもWell-beingの実現に必要不可欠なものです。外部のカウンセラーも活用して社員の心の問題を早期に発見し、解決につなげるほか、ストレスチェックの結果や事業所・作業所ごとの労働時間等を分析、対処が必要な分野を特定し、他部署と連携して解決策を検討します。また、コミュニケーションの活性化やハラスメント対策などにより、ワークエンゲージメントを感じられる風通しのよい組織づくりを行います。

ハラスメント研修

職場でのハラスメントの防止・撲滅のための研修を、対面とオンラインで実施しています。管理者向け、一般向けの2通りの研修を実施し、全社員の98%が参加しました。参加者からは、「自分が加害者にならないよう気を引き締めたい」「セクハラは、女性が男性から受けるものという認識だったが、今はそうではないことを知れた」「周りにハラスメントを受けている人がいたら見逃さず、声かけをしたい」などの感想があり、ハラスメントに対する認識が深まったことが伺えました。

はとバスツアー開催

社内コミュニケーションの一環として、社内サークルやイベント、社員旅行などを定期的に開催しております。その中で2023年度は、無人島 猿島とYOKOSUKA軍艦巡りのバスツアーを開催いたしました。普段交流が少ない部署の皆さんと美味しいお酒を飲みながら楽しい時間を過ごすことができました。

その他の取り組み

- フレックスタイムやテレワーク等の働き方改革

- 他部署との連携により全社的な業務効率化を進めるとともに、長時間労働者への面接・指導や有休取得を促進することにより、長時間労働を削減

重点領域5 ステークホルダーへの働きかけ <社会の健康>

経営課題の達成のためには、当社の従業員だけでなく、協力会社の皆様が健康であることも必須であるとの認識に基づき、健康経営の取り組みを協力会社へも波及させていきます。また、ホームページ等での広報を通じて、社会全体の健康意識の高まりに寄与します。

- 当社の健康経営の取り組みについてホームページ等による広報

- 協力会社への取り組み内容の共有、協力会社の取り組みへの支援を検討

重点領域6 評価・改善 <さらなる健康><全員参加の健康>

それぞれの健康施策が有機的につながり、健康経営方針を達成して経営課題の解決に結びつくためには、効果をモニタリングし、必要に応じて計画を見直して、改善していくことが必要不可欠です。また、地域的な偏りについてもモニタリングを行い、取組みが浸透していない地域があれば重点的に支援します。

- 施策の直接的な結果(アウトプット)を測定し、実施状況や効果を把握するとともに、間接的・中長期的な効果(アウトカム)についても測定・評価し、健康経営の成果を検証、改善

- それぞれの評価指標を地域別に集計、分析し、取組みや効果が弱い地域を支援、改善

健康数値

できます

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||

|---|---|---|---|---|

| 定期健康診断 | 受診率 | 100% | 100% | 100% |

| 再検査受診率 | 63.5% | 72.8% | 78.7% | |

| 健康診断問診票集計結果 (40歳以上) |

喫煙率 | 34.2% | 34.2% | 32.7% |

| 運動習慣有 | 64.4% | 66.4% | 65.7% | |

| 睡眠で休息が取れている | 48.8% | 48.0% | 48.6% | |

| 健康診断結果適正範囲者 比率(40歳以上) |

体重 | 55.5% | 56.0% | 56.1% |

| 血圧 | 65.8% | 67.5% | 69.4% | |

| 血糖 | 80.8% | 80.4% | 79.2% | |

| 中性脂肪 | 70.4% | 71.7% | 71.3% | |

| ストレスチェック | 受検率 | 97.5% | 96.2% | 93.9% |

| 高ストレス者率 | 8.5% | 9.6% | 11.3% | |

| 休暇取得の状況(年休取得率等) | 56.5% | 55.1% | 59.7% | |

| 傷病による休職の状況 | 4.4% | 4.1% | 3.1% | |

健康経営の取り組みに対する評価

健康経営優良法人2024(大規模法人部門)に認定

上記の取組みなどが評価され、このたび「健康経営優良法人2024(大規模法人部門)」に認定されました。今後も健康経営を推進し、社員のWell-beingを実現するよう努めてまいります。

ヘルスアップチャレンジ

当社は、全国土木建築国民健康保険組合が、企業の健康づくりの取組みを支援する事業として実施している「ヘルスアップチャレンジ」に、継続して参加しています。